Faut-il encore apprendre à coder en 2026 ?

Le code serait mort, à ce qu’il paraît. Les IA alignent des blocs fonctionnels à la chaîne, le no-code promet de rendre tout le monde développeur, et les recruteurs s'arrachent… des profils très loin du clavier. Alors faut-il suivre le mouvement ou résister à l’automatisation tranquille des compétences techniques ? La réponse n’est ni nostalgique ni futuriste - elle se niche dans les détails. Et c’est précisément ce que nous allons explorer.

Le débat est mal posé : coder n’est plus une fin, c’est un levier

Pendant des années, « apprendre à coder » a servi de raccourci. Un mot-valise. Une promesse floue, censée ouvrir les portes de la Tech.

En 2026, ce raccourci ne mène plus nulle part.

Le code ne constitue plus un objectif en soi. Il s’inscrit dans une chaîne de valeur plus large, plus fragmentée, plus abstraite aussi. Dès lors, poser la question en termes binaires - « faut-il coder ou non ? » - revient à ignorer la structure réelle des systèmes numériques contemporains.

Le sujet n’oppose plus les techniciens aux non-techniciens. Il interroge les niveaux de maîtrise. Et surtout, leur articulation !

Codage, programmation, ingénierie logicielle : remettre les niveaux à leur place

Dans de nombreux débats publics, ces trois notions se confondent. Le codage relève avant tout de l’implémentation.

Il consiste à traduire une intention en syntaxe exploitable par une machine : fonctions, classes, appels d’API, gestion des exceptions, conventions de nommage. Ici, la maîtrise porte sur les langages, les frameworks, les librairies, les environnements d’exécution.

La programmation se situe, évidemment, un cran plus haut.

Elle mobilise la logique, les structures de données, les algorithmes, les patterns. Elle exige une capacité à raisonner sur les flux, les dépendances, les états, les conditions limites. Un programmeur conçoit avant d’écrire.

L’ingénierie logicielle, enfin, dépasse largement le périmètre du code.

Elle englobe, entre autres :

l’architecture applicative et système

la gestion de la dette technique

la sécurité by design

la scalabilité

la résilience

la gouvernance des dépendances

Ce modèle rappelle une évidence souvent oubliée : sans fondations conceptuelles solides, la maîtrise syntaxique produit surtout… de la fragilité.

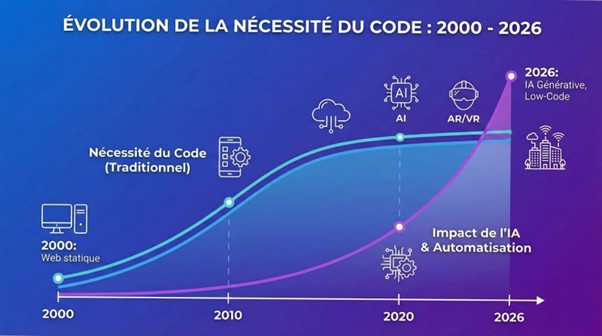

Pourquoi la question « faut-il apprendre à coder ? » appartient aux années 2010

Cette interrogation naît dans un contexte précis.

Au début des années 2010, coder signifie :

Maîtriser des environnements complexes

Configurer manuellement des serveurs

Assembler des briques hétérogènes

Gérer soi-même les déploiements

Le développeur contrôle presque toute la chaîne.

Puis les abstractions explosent.

Le cloud managé encapsule l’infrastructure. Les frameworks masquent la complexité bas niveau. Les plateformes SaaS industrialisent des pans entiers du SI.

Par ailleurs, le product mindset gagne du terrain.

Les équipes ne raisonnent plus en fonctionnalités isolées, mais en valeur métier, en parcours utilisateur, en métriques d’impact. Le code devient donc un moyen parmi d’autres.

Progressivement, la focale se déplace Du « comment implémenter ? » vers le « pourquoi concevoir ainsi ? ».

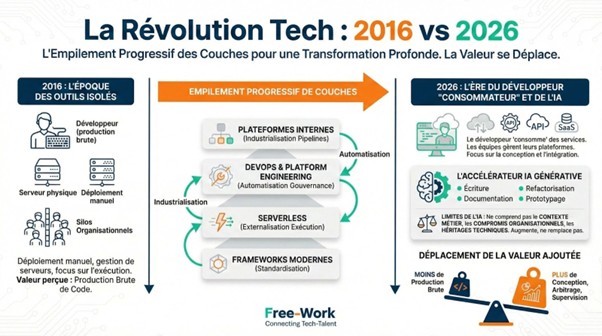

Ce qui a réellement changé entre 2016 et 2026

La transformation ne tient pas à un outil miracle ; elle repose sur un empilement progressif de couches.

Les frameworks modernes standardisent les architectures. Le serverless externalise l’exécution.

En parallèle, DevOps et Platform Engineering restructurent les organisations.

Les équipes internalisent leurs propres plateformes. Elles industrialisent les pipelines et automatisent la gouvernance. Le développeur ne « déploie » plus. Il consomme des services.

Puis arrive l’IA générative.

Elle accélère :

L’écriture

La documentation

La refactorisation

Le prototypage

En revanche, elle ne comprend pas les contraintes métier, les compromis organisationnels, les héritages techniques. Elle augmente plus qu’elle ne remplace.

De fait, la valeur se déplace encore : moins dans la production brute et davantage dans la conception, l’arbitrage, la supervision.

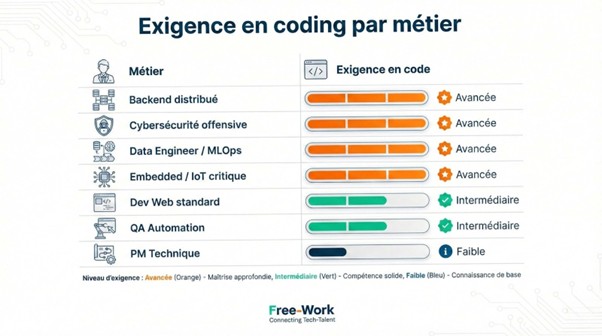

Le marché du travail IT en 2026 : où le code reste central, où il devient secondaire

Les discours généralistes masquent une réalité plus fragmentée. Tous les métiers Tech n’exigent plus le même rapport au code. En effet, certains reposent toujours sur une expertise profonde. D’autres mobilisent le code comme un outil parmi d’autres. D’autres encore s’appuient sur des abstractions élevées.

Cette différenciation structure désormais les carrières.

Les métiers où coder reste non négociable

Dans certains domaines, aucune abstraction ne compense l’absence de maîtrise. Le backend distribué, par exemple, exige une compréhension fine :

Des mécanismes de concurrence

Des systèmes de cache

De la tolérance aux pannes

Des compromis CAP

La cybersécurité mobilise des compétences encore plus pointues.

Reverse engineering, analyse mémoire, exploitation de vulnérabilités, cryptographie appliquée,... : chaque ligne compte.

La data engineering et le MLOps reposent sur des pipelines complexes. Collecte, transformation, orchestration, monitoring, gouvernance des données : sans code robuste, l’ensemble s’effondre.

Enfin, l’embedded et le temps réel imposent des contraintes physiques (mémoire limitée, latence critique, dépendance matérielle).

Dans ces contextes, l’approximation ne pardonne pas.

Les métiers où le code devient un langage de travail

D’autres rôles mobilisent le code sans en faire le cœur de valeur. Le Product Manager technique par exemple lit les architectures. Il comprend les contraintes et arbitre les priorités.

Mais il ne développe pas quotidiennement.

Le DevRel écrit des démonstrations, des SDK, des exemples. Il traduit des concepts en usages.

Le QA automation conçoit des frameworks de tests, sans construire l’application.

Dans ces fonctions, le code sert de langage commun. Pas de produit final.

Les rôles où le no-code / low-code suffit… jusqu’à un certain plafond

Certaines activités s’appuient désormais massivement sur des plateformes. Les équipes métier automatisent leurs processus. Les citizen developers créent des dashboards. Les équipes produit prototypent rapidement.

Dans ces contextes, le no-code délivre une valeur immédiate. Mais ce modèle rencontre rapidement des limites structurelles.

Le no-code plafonne lorsque :

Les règles métier se complexifient

La sécurité devient critique

Les volumes explosent

L’intégration SI s’intensifie

À ce stade, l’organisation recrute… des développeurs !

No-code, low-code, IA : une opposition dépassée

Le débat entre développement classique et outils visuels n’a plus lieu d’être. Pas parce qu’il a été tranché - mais parce que les termes ont changé de sens.

En 2026, l’ingénierie logicielle s’appuie sur une palette d’approches complémentaires.

Ce qui compte ? Leur intégration, leur articulation, leur niveau d’abstraction. Pas leur étiquette.

No-code : un formidable accélérateur… mais jamais un substitut

Dans les faits, le no-code s’est imposé. Pas comme solution miracle. Comme réponse pragmatique à des contraintes bien réelles.

Les entreprises l’utilisent pour :

Automatiser des workflows internes

Tester une idée en 48h

Assembler des dashboards sans passer par l’IT

Fluidifier des processus métier rigides

Et ça fonctionne. Pour une partie du périmètre comme on l’a vu.

Car derrière cette vitesse apparente se cachent des dettes silencieuses :

Une logique métier dupliquée dans plusieurs outils

Une dépendance forte aux éditeurs

Une gouvernance floue des accès et des données

IA générative

Dans l’imaginaire collectif, les IA codent à notre place. Dans la réalité, elles copilotent — sans jamais piloter seules.

Les modèles comme GPT-5, Gemini, ou Claude Code :

Génèrent des fonctions

Corrigent des erreurs simples

Proposent des snippets

Reformulent du legacy

Mais ils n’architecturent pas. Ils n’interprètent pas (encore ?) un besoin flou. Ils n’identifient pas les failles de conception.

L’IA répond à une demande bien formulée. Elle n’explique pas pourquoi une mauvaise solution fonctionne (malgré tout).

Et surtout, elle se brise sur les cas limites :

Logique métier implicite

Exceptions métiers

Arbitrages entre performance et maintenabilité

Sécurité transverse

Copilote n’est pas pilote. Et sans pilote, l’avion n’atterrit pas !

Commentaire

Connectez-vous ou créez votre compte pour réagir à l’article.