No-Code++ : l’ère des développeurs augmentés ?

Le code n’a pas disparu. Il a juste changé de costume. Aujourd’hui, on automatise une facturation en cinq blocs. On relie un webhook à un Notion sans ouvrir un terminal.

Et pourtant, derrière cette simplification apparente, un nouveau terrain de jeu se dessine pour les profils tech. Plus stratégique, moins routinier. Plus orchestral que mécanique.

C’est ce terrain-là que le No-Code défriche - et sur lequel les développeurs prennent une toute autre dimension.

L’impact du No-Code sur les développeurs : menace ou augmentation ?

Le développeur augmenté : une nouvelle hybridation des rôles

Longtemps cantonné à son éditeur de code, le développeur s’émancipe. Il ne produit plus uniquement du JavaScript ou du Python. Il orchestre. Il assemble. Il décloisonne.

Dans l’univers No-Code, le profil technique n’écrit pas moins — il pense plus large.

Dès lors, son rôle s’hybride. Il devient :

Designer de flux : il modélise des parcours d’automatisation, il visualise des données, il traduit des logiques métiers en logiques opérationnelles.

Intégrateur : il relie des API, configure des webhooks, connecte des microservices à des plateformes visuelles.

Concepteur de processus automatisés : il conçoit des scripts, même sans ligne de code, qui déclenchent des chaînes d’actions complexes.

Cette bascule déplace les zones de valeur. L’expertise technique ne disparaît pas ; elle change de point d’ancrage. Là où le développeur implémentait des briques, il les choisit, les agence, les supervise.

Réduction des tâches répétitives et recentrage sur la valeur métier

Écrire la même fonction de login pour la quinzième fois ?

Maintenir un script cron pour récupérer un CSV hebdomadaire ?

Configurer un webhook à la main quand l’API fait déjà tout ?

Trop souvent, les développeurs gaspillent du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Le No-Code n’élimine pas ces tâches. Il les absorbe.

Désormais, ce sont les outils qui gèrent les patterns connus. Le développeur, lui, se concentre sur :

L’architecture globale : design des flux, découpage modulaire, orchestration.

La logique métier : alignement des automatisations avec les processus réels.

La gouvernance technique : contrôle des accès, qualité des données, supervision.

En simplifiant l’implémentation, les plateformes no-code déplacent la complexité vers des zones plus stratégiques.

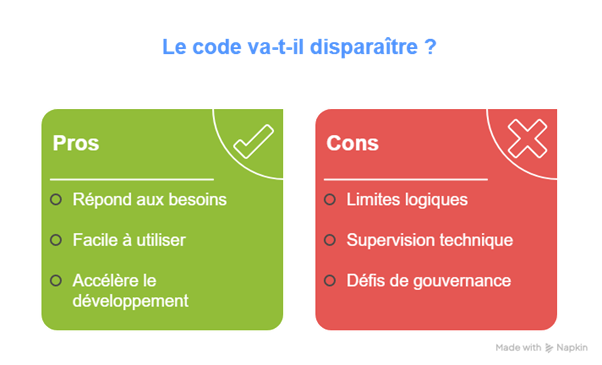

Le risque d’une désintermédiation du développeur : mythe ou réalité ?

Certains y voient une menace directe. Des outils « trop simples », « trop accessibles ». Un glissement progressif vers un monde sans développeurs. Un cauchemar pour les puristes.

D’autres y perçoivent une opportunité. Plus de temps pour faire ce qui compte vraiment.

La vérité ? Elle se situe probablement entre les deux.

Le risque de désintermédiation existe — mais uniquement si l’expertise technique refuse de muter.

En revanche, celles et ceux qui embrassent cette évolution se positionnent déjà comme des architectes de systèmes plutôt que de simples « producteurs de lignes ».

Et après ?

Le développeur ne disparaît pas. Il évolue. Ses outils changent. Son périmètre aussi. C’est la raison pour laquelle parler de « développeur augmenté » ne relève pas simplement du slogan. C’est une réalité concrète pour celles et ceux qui construisent, tous les jours désormais, les coulisses de nos systèmes.

Collaborer à l’ère No-Code : vers une fusion développeurs / métiers

Citizen developers : partenaires ou passagers clandestins ?

Ils ne maîtrisent ni Git, ni Postman, ni le terminal. Et pourtant, ils construisent des applications.

RH, marketing, finance : dans tous les services, certains profils sortent du cadre métier pour manipuler Airtable, Make ou Notion comme d’autres modifiaient jadis un fichier Excel.

Ces nouveaux acteurs — souvent surnommés citizen developers — ne remplacent pas les profils techniques..

Dans les DSI les plus agiles, leur rôle s’institutionnalise sous des appellations précises :

Product builders : profils métier formés au prototypage visuel.

Ops métiers : référents locaux des automatisations internes.

Responsables d'intégration : relai entre outil no-code et DSI.

À condition de cadrer les usages, cette hybridation fonctionne.

Étude de cas (scénario) — RH + Dev = onboarding automatisé :

Une PME de 300 collaborateurs décide d’accélérer l’intégration de ses nouveaux arrivants.

Jusqu’ici, chaque embauche nécessitait plus de 2 h de traitement manuel (création de compte, envoi de documents, briefing IT...).

En tandem avec un développeur interne, l’équipe RH crée un workflow Make connecté à Google Workspace, Slack et Notion.

Résultat : un processus 100 % automatisé, traçable, déclenché dès la signature du contrat.

Le tout sans jamais écrire une ligne de code — mais avec validation technique de chaque point de sécurité.

Vers une gouvernance centralisée des outils no-code

Plus accessibles, plus visuels, plus rapides… mais aussi plus dispersés ! L’adoption des outils no-code peut, sans cadre clair, aboutir à une jungle logicielle.

Workflows dupliqués, permissions mal gérées, logique métier éclatée, données exposées…

Une gouvernance technique solide repose notamment sur :

L’unification des accès via SSO (Single Sign-On)

L’exposition via API contrôlée, documentée, sécurisée

Un suivi des logs, y compris dans les outils no-code

Une supervision transverse des flux automatisés

L’alignement avec le référentiel de données de l’entreprise

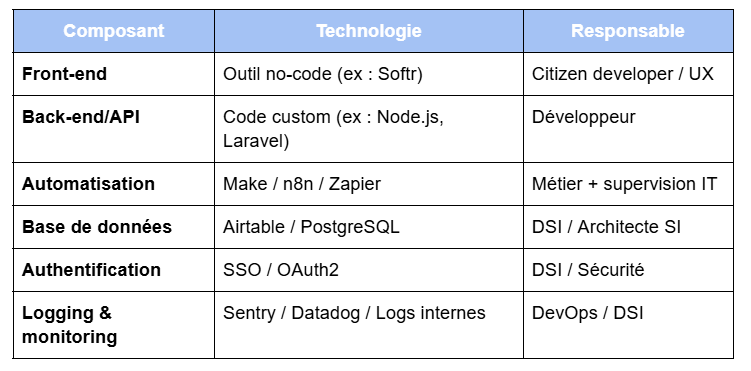

Dans une architecture hybride moderne, on peut imaginer les rôles et la répartition :

Quelles perspectives pour 2026 et au-delà ?

IA générative et no-code : fusion annoncée

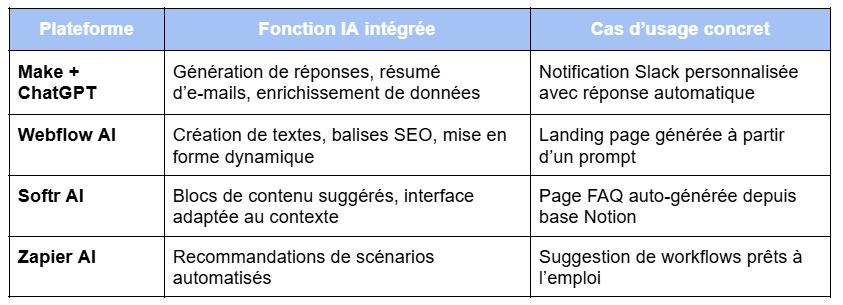

L’intégration de l’IA générative dans les plateformes no-code constitue une évolution logique — et redoutablement efficace.

Make propose désormais des modules « AI-generated prompt » interopérables avec GPT. Webflow assiste les designers avec une couche IA capable de proposer du contenu ou de générer automatiquement des variantes de composants. Softr, quant à lui, injecte de l’IA dans l’édition de contenu, la recommandation de blocs ou encore la structuration dynamique de pages.

Ces usages ouvrent la voie à une nouvelle figure émergente : le « prompt engineer no-code ».

Pas un technicien de bas niveau. Plutôt un architecte sémantique, capable de guider une IA dans la production d’actions concrètes au sein d’un outil automatisé.

Quelques outils IA déjà intégrés aux plateformes no-code (2025) :

Vers une redéfinition des rôles tech : architecte, coordinateur, curateur d’outils ?

À mesure que les couches no-code s’épaississent, un besoin émerge : organiser l’ensemble. Plus question de coder chaque interaction. Il faut, à présent :

Harmoniser les outils utilisés dans les différents services

Définir des logiques transverses plutôt que locales

Superviser les dépendances techniques dans des environnements hybrides

Choisir les bons connecteurs, documenter les workflows, anticiper les points de friction

Trois figures techniques se dessinent :

Architecte des systèmes hybrides : responsable de la cohérence globale entre outils no-code, API codées, bases de données, infrastructure cloud.

Coordinateur des flux : garant de la synchronisation entre services, du monitoring, de la gestion des erreurs, de la traçabilité.

Curateur de l’écosystème no-code : veille active, évaluation des outils, standardisation des pratiques internes, évangélisation.

Une révolution qui pose encore des questions ouvertes

La dynamique no-code ne s’essouffle pas. Elle s’intensifie. Mais certaines incertitudes persistent — et elles ne relèvent pas uniquement de la technique.

Trois grandes zones de flou se dégagent :

Pérennité des plateformes : Que devient une entreprise si son outil principal (Bubble, Softr, Xano) disparaît ou change brutalement de politique tarifaire ?

Standardisation : Peut-on imaginer une norme universelle pour les workflows visuels ? Une sorte d’« OpenAPI pour le no-code » ?

Interopérabilité : Comment garantir la communication fluide entre outils, quand chaque plateforme crée son propre langage, ses propres connecteurs, sa propre logique métier ?

Ces zones grises nécessitent un positionnement stratégique des DSI. Encadrer. Expérimenter. Et surtout, rester lucide sur le degré de dépendance technologique induit.

En résumé

Le code n’a pas disparu - il a changé de forme.

Le développeur ne sera pas remplacé - il sera augmenté.

Et dans cette transition vers un développement augmenté, le clavier n’est plus le seul outil. L’intelligence, elle, reste humaine.

Commentaire

Connectez-vous ou créez votre compte pour réagir à l’article.