L’IA va-t-elle remplacer les développeurs ?

Un développeur remplacé par une IA ? C’est ce que l’on peut lire un peu partout, mais en réalité, cette idée tient plus du fantasme que de la réalité technique. Les lignes de code générées par des outils comme Copilot impressionnent, certes, elles fascinent parfois, elles inquiètent aussi. Pourtant, le développement logiciel ne se résume pas à produire du code à la chaîne. Derrière chaque application, il reste un métier aux multiples dimensions qu’aucune machine ne couvre intégralement.

Mais au fait, ça veut dire quoi « remplacer un dev » ?

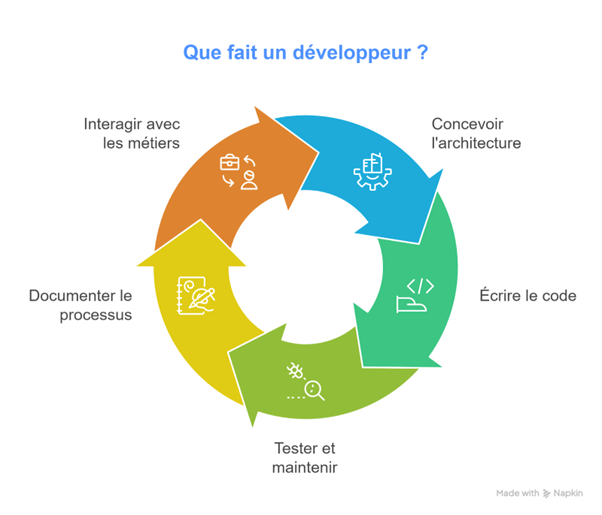

Le métier de dev, c’est bien plus que taper du code

Réduire le rôle d’un développeur à l’écriture de lignes de code relève d’une caricature. Le cœur du métier s’étend bien au-delà de cette tâche visible.

Un développeur conçoit et structure des architectures logicielles capables de supporter des charges croissantes, d’intégrer des briques hétérogènes et de résister aux failles de sécurité. Cette phase exige une vision d’ensemble, une capacité à projeter des usages futurs et à orchestrer des choix techniques complexes.

Vient ensuite la rédaction de code, que ce soit côté front-end pour façonner les interfaces, côté back-end pour gérer la logique métier, ou encore dans des environnements spécifiques comme le mobile et l’embarqué. Chaque domaine impose des contraintes distinctes et requiert une expertise fine.

Le métier inclut également des cycles de tests, la maintenance corrective ou évolutive, ainsi qu’une documentation claire. Sans ces activités, la dette technique explose et les projets deviennent intenables.

Enfin, le développeur occupe une place stratégique dans la communication avec les métiers. Traduire un besoin fonctionnel en spécifications techniques, négocier des compromis, anticiper les impacts business : voilà un travail d’interprétation et de médiation que les machines n’assument pas.

Quand l’IA booste les devs plutôt que de les virer

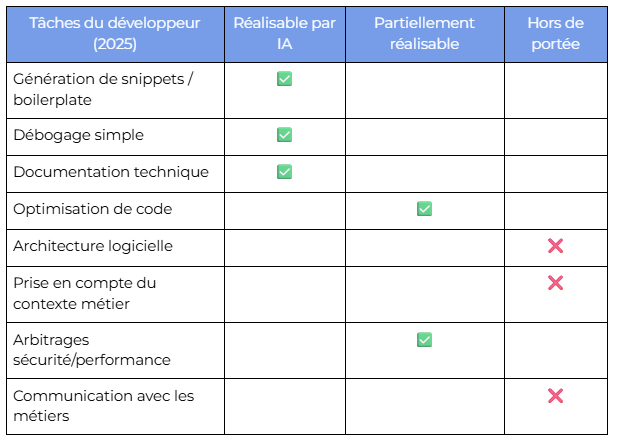

Les tâches qu’elle fait vite et (presque) bien

L’IA excelle dans l’automatisation de séquences répétitives. Générer du code boilerplate en constitue l’exemple le plus flagrant. Initialiser une API REST, configurer un ORM, produire des contrôleurs standards : autant d’opérations que Copilot ou Cursor exécutent en quelques secondes. Résultat : moins de temps passé sur la mécanique, davantage sur la logique métier.

Ces outils repèrent également des erreurs élémentaires. Un bug lié à une variable non définie, une dépendance manquante, une fonction mal typée : l’IA signale le problème avant que le développeur n’exécute ses tests. Cette réactivité réduit les allers-retours coûteux et améliore la robustesse du code en continu.

Autre domaine d’assistance : la suggestion de librairies ou frameworks adaptés. Face à une problématique donnée, l’IA peut proposer un ensemble d’outils éprouvés, en tenant compte de la syntaxe et des dépendances déjà présentes. Elle agit comme un moteur de recommandations techniques, accélérant la prise de décision lors de la phase de prototypage.

Là où l’humain reste imbattable

L’IA automatise des fragments de travail, mais l’architecture logicielle demande bien plus qu’une succession de blocs cohérents.

Définir une infrastructure cloud hybride, arbitrer entre microservices et monolithe, planifier une montée en charge : ces choix impliquent une compréhension globale que les modèles ne maîtrisent pas.

La traduction de besoins métier en spécifications techniques reste également hors de portée. Un développeur doit comprendre le fonctionnement d’un secteur, intégrer des contraintes réglementaires, sécuriser des flux de données sensibles.

Ces arbitrages dépendent d’une intelligence contextuelle que l’IA ignore.

Sur le plan créatif, la machine réutilise des patterns existants. L’innovation algorithmique, elle, naît d’un raisonnement on ne peut plus humain !

Concevoir une architecture événementielle inédite, inventer une méthode de compression spécifique, détourner un framework pour créer un nouvel usage : ces démarches relèvent d’une pensée originale, pas de la reproduction statistique.

Enfin, le développement reste un travail d’équipe. Les compétences pédagogiques — expliquer un concept complexe à un product owner, encadrer des juniors, vulgariser une contrainte technique — échappent, évidemment, à l’IA.

Synthèse de tâches plus ou moins exécutables par une IA ou un dév

Comment rester indispensable quand l’IA débarque dans votre code ?

Apprendre à coder avec l’IA comme coéquipière

Utiliser l’IA comme simple générateur de snippets réduit sa valeur. L’enjeu consiste à dialoguer avec la machine, à formuler des instructions suffisamment précises pour obtenir un code exploitable. C’est le rôle du prompt engineering appliqué au développement : décrire le contexte, la structure attendue, les contraintes techniques.

Adopter un esprit critique devient également indispensable. L’IA propose une implémentation ? Le développeur doit la lire, la confronter aux bonnes pratiques, vérifier sa sécurité. Sans ce filtre, le risque d’introduire des failles ou une dette technique s’accroît.

Le code généré reste un brouillon avancé, jamais une vérité absolue.

Enfin, l’IA peut servir de mentor virtuel. On peut imaginer junior combiner un apprentissage classique - cours, documentation, peer review - avec un outil qui explique des algorithmes, commente des fonctions et illustre des concepts.

Cette approche hybride accélère la montée en compétences sans pour autant remplacer la transmission humaine, à un niveau plus avancé.

Miser sur les compétences que l’IA ne sait pas copier

D’un autre côté, comme on l’a vu, il reste des pans entiers du métier qui ne peuvent objectivement pas être délégués à une IA. Ainsi donc, par exemple, l’architecture logicielle reste un bastion humain. Définir une structure modulaire, organiser des flux d’événements, anticiper la scalabilité : autant de décisions stratégiques qui mobilisent une vision globale. L’IA en génère des fragments, mais elle n’oriente pas la trajectoire d’un projet.

La cybersécurité constitue une autre zone d’expertise non déléguée. En effet, les tâches associées exigent une vigilance permanente et une compréhension profonde des menaces.

L’éthique et la conformité entrent également en jeu, même si on a toujours tendance à l’oublier... Les régulations encadrent de plus en plus l’usage de l’IA, qu’il s’agisse de protection des données, de transparence ou de gouvernance des modèles. Le développeur devient naturellement garant d’une pratique responsable, rôle qu’aucun modèle statistique n’assume.

Enfin, la communication et la vulgarisation technique renforcent la valeur des développeurs dans les organisations. Expliquer une contrainte d’API à une équipe métier, convaincre un comité de direction, encadrer des juniors : autant de compétences relationnelles que l’IA ignore.

Conclusion : demain, on code à deux

L’IA ne remplace pas les développeurs, elle déplace leurs priorités.

Les tâches répétitives s’automatisent, la mécanique s’accélère, mais la responsabilité, l’architecture et la créativité demeurent entre les mains humaines (et c’est heureux !).

Les professionnels qui intègrent l’IA dans leur pratique avancent plus vite, réduisent la dette technique et consacrent davantage de temps aux problématiques stratégiques. A contrario, ceux qui l’ignorent se privent d’un levier majeur de productivité et risquent de se marginaliser.

En définitive, l’avenir du code s’écrit de manière hybride. Une alliance où l’IA agit comme copilote, sans jamais supplanter le jugement, l’expérience et l’ingéniosité du développeur.

Commentaire (1)

Connectez-vous ou créez votre compte pour réagir à l’article.