Data Storytelling : comment transformer vos données en récits qui marquent les esprits

Une courbe bien construite vaut parfois mille slides. Mais ce n’est qu’en l’insérant dans un récit qu’elle touche, qu’elle déclenche une action. Le data storytelling ne se résume pas à « rendre joli ». Il s’agit d’orchestrer données, visualisations et narration pour embarquer des décideurs exigeants. C’est un outil, une méthode, un levier d’influence, à la croisée du code, du design et de la stratégie. Vous pensez que les chiffres parlent d’eux-mêmes ? Attendez de leur donner une voix.

Commençons par le début : c’est quoi exactement le data storytelling ?

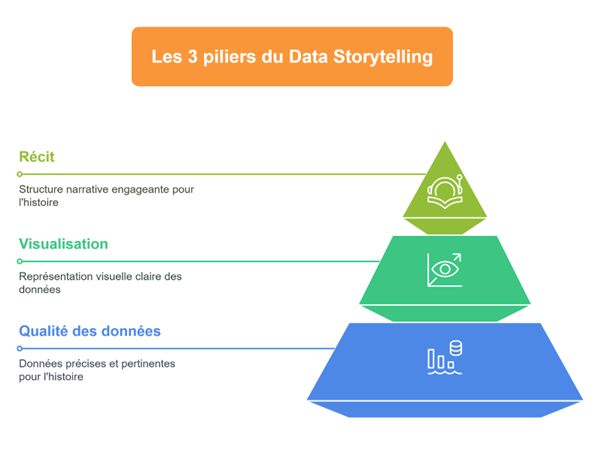

Le data storytelling désigne l’art de structurer un récit autour de données pour mieux transmettre une idée, soutenir une décision ou captiver une audience. Il mobilise trois leviers : la rigueur des données, la clarté de la visualisation et la puissance narrative du langage.

Autrement dit, il ne s’agit ni d’un simple tableau de bord, ni d’une suite d’infographies tapageuses. Le data storytelling répond à une logique : faire parler les chiffres dans un contexte donné, avec une intention explicite, à destination d’un public ciblé.

Dataviz ou data storytelling : quelle différence ?

Un graphique bien fait peut faire gagner du temps. Mais un bon récit de données change les décisions.

La visualisation montre. Le storytelling embarque. Cette nuance fait toute la différence dans un environnement où l'attention se fragmente et où les décisions s’accélèrent.

Prenons un exemple concret : un graphique montre que les incidents de sécurité ont doublé en un an. Un bon récit, lui, montre l’impact opérationnel, met en lumière les causes structurelles, puis trace des pistes d’action concrètes.

Il ne faut pas non plus confondre ce processus avec :

Le datajournalism : qui contextualise une enquête chiffrée dans un cadre éditorial, souvent orienté grand public.

Le reporting : dont la finalité reste l’exhaustivité et le suivi, pas la compréhension rapide ou l’adhésion.

Pourquoi tout le monde en parle aujourd’hui ?

Les entreprises croulent sous les données : logs systèmes, analytics, indicateurs métiers, feedbacks utilisateurs… Le problème n’est plus d’accéder à la donnée, mais de la comprendre, vite et bien.

En parallèle, les enjeux de clarté et de persuasion deviennent stratégiques. Que ce soit pour arbitrer une feuille de route technique, convaincre un client d’adopter une solution ou démontrer l’impact d’une migration cloud, les chiffres seuls ne suffisent plus.

De fait, savoir raconter avec des données s’impose comme un soft skill de plus en plus valorisée en environnement IT.

Les 3 ingrédients clés d’une bonne histoire de données

1️⃣ Des données fiables (et bien contextualisées)

Pas de bon récit sans socle solide. En data storytelling, la fiabilité des données prime. Il s’agit d’un prérequis absolu, non négociable.

Ce que cela implique :

Nettoyer les données pour éliminer doublons, erreurs ou points aberrants.

Vérifier leur cohérence avec les sources d’origine, les référentiels métiers, les contraintes techniques.

Sourcer systématiquement chaque information. Sans traçabilité, aucune crédibilité.

La donnée brute n’a aucune valeur sans son contexte. Exprimer un taux de churn de 17 % n’a aucun sens si l’on ignore la durée d’observation, la taille de l’échantillon ou la typologie des clients concernés.

Chaque chiffre doit vivre dans un environnement intelligible, ancré dans une réalité business.

2️⃣ Une visualisation qui parle à tout le monde

Un bon graphique, c’est un levier d’impact. Un mauvais, c’est un caillou dans la chaussure du lecteur.

Le choix du type de visualisation dépend :

de la nature de la donnée (quantitative, qualitative, temporelle, géographique),

de la relation que l’on veut mettre en évidence (évolution, comparaison, distribution, corrélation),

du niveau de précision attendu.

Quelques erreurs fréquentes à éviter :

Superposer trop d’informations dans un même graphique.

Utiliser un mauvais type de visuel (ex. : des camemberts pour des comparaisons fines).

Ignorer l’échelle ou manipuler les axes au risque de biaiser l’interprétation.

3️⃣ Un récit qui capte l’attention

Même les meilleures données et la plus belle dataviz n'ont aucun effet sans fil conducteur. C’est là qu’intervient le récit.

Une bonne narration s’inspire des structures classiques :

Une situation de départ (le contexte, les faits),

Une tension ou un déséquilibre (l’élément clé qui interpelle),

Une résolution (l’analyse, la recommandation, l’appel à l’action).

Cette structure fonctionne parce qu’elle reflète une dynamique familière à tout être humain. Elle donne du sens, crée de la tension, ouvre un espace de réflexion — voire d’adhésion.

Ce que cela donne en vrai : des exemples qui inspirent

Voici trois cas concrets où le data storytelling a prouvé sa puissance narrative - dans des contextes très différents, mais toujours avec une exécution chirurgicale.

Hans Rosling et « 200 ans en 4 minutes » – Comprendre l’histoire mondiale par la data

Dans le documentaire « La Joie des Statistiques » diffusé par la BBC, le statisticien Hans Rosling a marqué les esprits en racontant l’évolution de l’espérance de vie et du revenu par habitant dans le monde sur deux siècles… en seulement quatre minutes.

Grâce à une visualisation animée et interactive, il rend accessible à tous l’impact des grands événements historiques sur la santé et la richesse des nations. Ce format dynamique, qui combine narration, animation et données, est devenu une référence pédagogique pour illustrer la puissance du data storytelling en éducation.

Gapminder : comprendre la pauvreté mondiale

Hans Rosling toujours, a bouleversé des milliers d’étudiants et de décideurs grâce à un outil interactif : Gapminder. En montrant l’évolution des pays en fonction de leur PIB, de l’espérance de vie ou du taux de scolarisation, il déconstruit les idées reçues sur le développement mondial.

Chaque graphique devient un mini-récit animé. La narration, dynamique, s’adapte aux différentes courbes et révèle des tendances que peu de manuels illustrent avec autant de force.

The New York Times : « How the Virus Got Out »

Début 2020, alors que la pandémie s'étend, le New York Times publie une enquête immersive retraçant la diffusion du Covid-19 à partir de Wuhan.

L'article, combinant cartes animées, frises temporelles et extraits narratifs, plonge le lecteur dans une dynamique de propagation autrement abstraite.

Ici, les données deviennent presque palpables. Le récit s’appuie sur des faits sourcés, des témoignages, et une chronologie fluide qui rend la menace concrète, immédiate.

Le futur du data storytelling, entre IA et immersion

L’IA raconte-t-elle mieux que nous ?

Les modèles de langage comme ChatGPT génèrent désormais des récits de données en quelques secondes. Ils détectent les patterns, résument des rapports, rédigent des commentaires. Efficace ? Oui. Suffisant ? Pas encore.

La force de l’IA réside dans sa capacité à produire — vite, à grande échelle, avec une structure cohérente. Elle automatise les tâches narratives répétitives, propose des variantes, teste des tons différents.

Mais sans cadre stratégique, sans intention humaine, sans lecture des enjeux métiers, ces récits restent froids. Trop propres. Trop neutres. En somme, pas assez incarnés.

C’est la raison pour laquelle le rôle du professionnel IT évolue : il ne code plus seulement la donnée, il lui donne du relief.

Raconter avec la VR ou l’AR ?

Certaines entreprises explorent déjà la narration immersive. En cybersécurité, par exemple, des simulateurs en réalité virtuelle permettent d’illustrer en temps réel les effets d’un ransomware sur une infrastructure.

Autre cas : en smart city, des expériences en réalité augmentée exposent l’évolution d’un quartier selon différents scénarios (pollution, flux, densité).

Les 3 points clés à retenir :

Le data storytelling conjugue données fiables, visualisations pertinentes et narration structurée pour transmettre une information de manière impactante.

Il ne s’agit pas de « rendre joli » mais de créer un récit clair qui guide la compréhension et favorise la prise de décision.

L’IA et l’immersion élargissent déjà le champ des possibles, mais la vision stratégique reste entre les mains de l’humain.

Commentaire

Connectez-vous ou créez votre compte pour réagir à l’article.